Automotive SPICE 4.0 対応に向けて ~3.1から4.0への主な違い~

2024年12月02日

- 車載ソフトウエア開発

2023年12月、Automotive SPICE 4.0が正式にリリースされました。Automotive SPICEは、車載向けソフトウエア開発プロセスの標準化フレームワークとして広く活用されているプロセスモデルです。

現在、多くの車載ソフトウエア開発企業が、2017年リリースのAutomotive SPICE 3.1に基づいて、開発プロセスを構築・運用しています。各社はプロセスの効率化と品質向上を図りながら、継続的な改善を進めています。この改善活動の一環として、Automotive SPICE 3.1からAutomotive SPICE 4.0への移行対応が求められます。

本記事では、Automotive SPICE 4.0での主な変更点やプロセスの差分について解説します。

現在、多くの車載ソフトウエア開発企業が、2017年リリースのAutomotive SPICE 3.1に基づいて、開発プロセスを構築・運用しています。各社はプロセスの効率化と品質向上を図りながら、継続的な改善を進めています。この改善活動の一環として、Automotive SPICE 3.1からAutomotive SPICE 4.0への移行対応が求められます。

本記事では、Automotive SPICE 4.0での主な変更点やプロセスの差分について解説します。

Automotive SPICEとは?

Automotive SPICE(A-SPICE)は、自動車業界におけるソフトウエア開発プロセスを評価するための国際的な標準規格です。SPICE は「Software Process Improvement and Capability dEtermination」の略で、ソフトウエア開発プロセスの成熟度を評価し、改善するための枠組みを提供します。組織のソフトウエア開発能力を定量的に評価し、改善の目標を設定するためのツールとして活用されます。

Automotive SPICEについては、過去に当ブログで解説していますので、ぜひそちらもご覧ください。

■ Automotive SPICE(A-SPICE) とは?

Automotive SPICEについては、過去に当ブログで解説していますので、ぜひそちらもご覧ください。

■ Automotive SPICE(A-SPICE) とは?

Automotive SPICE 4.0とは? 概要とメリット

Automotive SPICE 4.0 は、自動車業界におけるソフトウエアの高度化に対応するため、従来の3.1に新たな機能や要求が追加された規格です。Automotive SPICE 4.0では、従来の規格ではカバーしきれなかった機械学習による複雑なアルゴリズムの開発や、ソフトウエアとハードウエアの緊密な連携といった領域が強化されました。これにより、より複雑なソフトウエア開発プロセスを評価できるようになりました。

Automotive SPICE 3.1からAutomotive SPICE 4.0への主な変更点

Automotive SPICE 3.1からAutomotive SPICE 4.0への主な変更点は以下の通りです。

より詳細な変更点については、Automotive SPICEの公式文書をご確認ください。

Automotive SPICEの文書は、VDA QMCのサイトからダウンロードすることができます。

- 機械学習エンジニアリングプロセス群 (MLE: Machine Learning Engineering) の追加

- ハードウエアエンジニアリングプロセス群 (HWE: HardWare Engineering) の追加

- 妥当性確認プロセス群 (VAL: VALidation) の追加

より詳細な変更点については、Automotive SPICEの公式文書をご確認ください。

Automotive SPICEの文書は、VDA QMCのサイトからダウンロードすることができます。

今回は、「プロセス参照モデル」と「プロセス属性」について、バージョンアップによって変更された主な点を見ていきましょう。

Automotive SPICE 3.1とAutomotive SPICE 4.0の主な違い「プロセス参照モデル」

下記の表では、Automotive SPICE 3.1とAutomotive SPICE 4.0のプロセス群/プロセスの違いを赤文字で示しています。

Automotive SPICE 3.1とAutomotive SPICE 4.0のプロセス群/プロセス一覧

| Automotive SPICE 3.1 | Automotive SPICE 4.0 |

|---|---|

| 取得プロセス群(ACQ) | 取得プロセス群(ACQ) |

| ACQ.3 契約合意 | ー |

| ACQ.4 サプライヤー監視 | ACQ.4 サプライヤー監視 |

| ACQ.11 技術要件 | ー |

| ACQ.12 法的および管理要件 | ー |

| ACQ.13 プロジェクト要件 | ー |

| ACQ.14 提案依頼 | ー |

| ACQ.15 サプライヤー資格認定 | ー |

| 供給プロセス群(SPL) | 供給プロセス群(SPL) |

| SPL.1 サプライヤー入札 | ー |

| SPL.2 製品リリース | SPL.2 製品リリース |

| システムエンジニアリングプロセス群(SYS) | システムエンジニアリングプロセス群(SYS) |

| SYS.1 要件抽出 | SYS.1 要求抽出 |

| SYS.2 システム要件分析 | SYS.2 システム要求分析 |

| SYS.3 システムアーキテクチャ設計 | SYS.3 システムアーキテクチャ設計 |

| SYS.4 システム統合および統合テスト | SYS.4 システム統合および統合検証 |

| SYS.5 システム適格性確認テスト | SYS.5 システム検証 |

| ソフトウェアエンジニアリングプロセス群(SWE) | ソフトウェアエンジニアリングプロセス群(SWE) |

| SWE.1 ソフトウェア要件分析 | SWE.1 ソフトウェア要求分析 |

| SWE.2 ソフトウェアアーキテクチャ設計 | SWE.2 ソフトウェアアーキテクチャ設計 |

| SWE.3 ソフトウェア詳細設計およびユニット構築 | SWE.3 ソフトウェア詳細設計およびユニット構築 |

| SWE.4 ソフトウェアユニット検証 | SWE.4 ソフトウェアユニット検証 |

| SWE.5 ソフトウェア統合および統合テスト | SWE.5 ソフトウェアコンポーネント検証および統合検証 |

| SWE.6 ソフトウェア適格性確認テスト | SWE.6 ソフトウェア検証 |

| ー | 妥当性確認プロセス群(VAL) |

| ー | VAL.1 妥当性確認 |

| ー | 機械学習エンジニアリングプロセス群(MLE) |

| ー | MLE.1 機械学習要求分析 |

| ー | MLE.2 機械学習アーキテクチャ |

| ー | MLE.3 機械学習トレーニング |

| ー | MLE.4 機械学習モデルテスト |

| ー | ハードウェアエンジニアリングプロセス群(HWE) |

| ー | HWE.1 ハードウェア要求分析 |

| ー | HWE.2 ハードウェア設計 |

| ー | HWE.3 ハードウェア設計に対する検証 |

| ー | HWE.4 ハードウェア要求に対する検証 |

| 支援プロセス群(SUP) | 支援プロセス群(SUP) |

| SUP.1 品質保証 | SUP.1 品質保証 |

| SUP.2 検証 | ー |

| SUP.4 共同レビュー | ー |

| SUP.7 文書化 | ー |

| SUP.8 構成管理 | SUP.8 構成管理 |

| SUP.9 問題解決管理 | SUP.9 問題解決管理 |

| SUP.10 変更依頼管理 | SUP.10 変更依頼管理 |

| ー | SUP.11 機械学習データ管理 |

| 管理プロセス群(MAN) | 管理プロセス群(MAN) |

| MAN.3 プロジェクト管理 | MAN.3 プロジェクト管理 |

| MAN.5 リスク管理 | MAN.5 リスク管理 |

| MAN.6 測定 | MAN.6 測定 |

| プロセス改善(PIM) | プロセス改善プロセス群(PIM) |

| PIM.3 プロセス改善 | PIM.3 プロセス改善 |

| 再利用プロセスグループ(REU) | 再利用プロセス群(REU) |

| REU.2 再利用プログラム管理 | REU.2 製品の再利用管理 |

プロセス参照モデルの主な変更点

ハードウェアエンジニアリングプロセス群(HWE)の追加

Automotive SPICE 3.1はソフトウエアを中心とした開発プロセスのフレームワークでしたが、Automotive SPICE 4.0では新たに「ハードウェアエンジニアリングプロセス群(HWE)」が追加されました。これにより、製品開発やシステム開発といった上位レイヤーの開発を含めたフレームワークへと進化しています。これは、後述する「再利用プログラム管理から製品の再利用管理へ」、「妥当性確認プロセス群(VAL)の追加」からも読み取ることができます。

「再利用プログラム管理」から「製品の再利用管理」へ

Automotive SPICE 3.1で「REU.2 再利用プログラム管理」として定義されていたプロセスは、Automotive SPICE 4.0では「REU.2 製品の再利用管理」へと名称が変更されました。

妥当性確認プロセス群(VAL)の追加

Automotive SPICE 4.0では「妥当性確認プロセス群(VAL)」が新たに追加されました。

最終製品の妥当性確認がプロセスの重要な一部として位置づけられ、製品の品質が強化されています。

最終製品の妥当性確認がプロセスの重要な一部として位置づけられ、製品の品質が強化されています。

機械学習エンジニアリングプロセス群(MLE)の追加

Automotive SPICE 4.0では、機械学習に対応した「機械学習エンジニアリングプロセス群(MLE)」が新たに追加されました。さらに、「支援プロセス群(SUP)」に「SUP.11 機械学習データ管理」が加えられました。

これにより、AI技術を活用するプロジェクトにも対応可能となります。

これにより、AI技術を活用するプロジェクトにも対応可能となります。

一部プロセス群の大幅な縮小

Automotive SPICE 4.0では、「取得プロセス群(ACQ)」「供給プロセス群(SPL)」「支援プロセス群(SUP)」が大幅にシュリンクされています。

プロセス名や内容の変更

Automotive SPICE 3.1と同じプロセスIDを持つものの、プロセス名が変更されたケースが多く見られます。また、変更がないように見えるプロセスでも、その具体的な内容(成果物や基本プラクティスなど)において、全プロセスに何らかの変更が施されています。

Automotive SPICE 3.1とAutomotive SPICE 4.0の主な違い「プロセス属性」

下記の表では、Automotive SPICE 3.1とAutomotive SPICE 4.0のプロセス能力レベル/プロセス属性の違いを赤文字で示しています。

Automotive SPICE 3.1とAutomotive SPICE 4.0のプロセス能力レベル/プロセス属性一覧

| Automotive SPICE 3.1 | Automotive SPICE 4.0 |

|---|---|

| プロセス能力レベル1:実施されたプロセス | プロセス能力レベル1:実施されたプロセス |

| PA 1.1 プロセス実施プロセス属性 | PA 1.1 プロセス実施プロセス属性 |

| プロセス能力レベル2:管理されたプロセス | プロセス能力レベル2:管理されたプロセス |

| PA 2.1 実施管理プロセス属性 | PA 2.1 プロセス実施管理プロセス属性 |

| PA 2.2 作業成果物管理プロセス属性 | PA 2.2 作業成果物管理プロセス属性 |

| プロセス能力レベル3:確立されたプロセス | プロセス能力レベル3:確立されたプロセス |

| PA 3.1 プロセス定義プロセス属性 | PA 3.1 プロセス定義プロセス属性 |

| PA 3.2 プロセス展開プロセス属性 | PA 3.2 プロセス展開プロセス属性 |

| プロセス能力レベル4:予測可能なプロセス | プロセス能力レベル4:予測可能なプロセス |

| PA 4.1 定量的分析プロセス属性 | PA 4.1 定量的分析プロセス属性 |

| PA 4.2 定量的制御プロセス属性 | PA 4.2 定量的制御プロセス属性 |

| プロセス能力レベル5:革新しているプロセス | プロセス能力レベル5:革新しているプロセス |

| PA 5.1 プロセス革新プロセス属性 | PA 5.1 プロセス革新プロセス属性 |

| PA 5.2 プロセス革新実装プロセス属性 | PA 5.2 プロセス革新実装プロセス属性 |

※ PA:Process Attribute(プロセス属性)

プロセス属性の主な変更点

Automotive SPICE 4.0では、プロセス属性名において一箇所だけ変更が行われています。

プロセス属性の具体的な内容の変更

また、プロセス参照モデルと同様に、プロセス属性の内容にも全体的な変更が加えられています。

Automotive SPICE 3.1からAutomotive SPICE 4.0への変更点:SWE.2ソフトウェアアーキテクチャ設計を深堀り

Automotive SPICE 4.0のリリースに伴い、「SWE.2 ソフトウェアアーキテクチャ設計」に大幅な変更が加えられました。プロセスIDやプロセス名には変更がないものの、具体的な内容には多くの改訂がみられます。

しかし、実務に与える影響はそれほど大きくないと考えられます。

ここでは「SWE.2 ソフトウェアアーキテクチャ設計」を例に、Automotive SPICE 3.1と4.0の間でどのような変化があったのかを確認します。

しかし、実務に与える影響はそれほど大きくないと考えられます。

ここでは「SWE.2 ソフトウェアアーキテクチャ設計」を例に、Automotive SPICE 3.1と4.0の間でどのような変化があったのかを確認します。

Automotive SPICE 3.1では、「アウトプット作業成果物」として定義されていた内容が、Automotive SPICE 4.0では「アウトプット情報項目」に変更されました。

Automotive SPICE 4.0 付録Bにおいても、「作業成果物特性」から「情報項目特性」へと表現が変更されました。情報項目とその特性は、作業成果物の調査において「何を見るべきか」の指標として定義されています。例えば、作業成果物である設計仕様書を評価する際に、情報項目のひとつである「ソフトウェアアーキテクチャー」にはその特性として、「このアーキテクチャーに至る経緯」「プログラミング言語の根拠」「クラスやメソッドの定義」などを用意しています。これらの特性は、プロセスの評価を裏付ける客観的な証拠として使われます。

Automotive SPICE 4.0では、この情報こそが重要であり、そこに着目する形に変更したと考えられます。

Automotive SPICE 4.0 付録Bにおいても、「作業成果物特性」から「情報項目特性」へと表現が変更されました。情報項目とその特性は、作業成果物の調査において「何を見るべきか」の指標として定義されています。例えば、作業成果物である設計仕様書を評価する際に、情報項目のひとつである「ソフトウェアアーキテクチャー」にはその特性として、「このアーキテクチャーに至る経緯」「プログラミング言語の根拠」「クラスやメソッドの定義」などを用意しています。これらの特性は、プロセスの評価を裏付ける客観的な証拠として使われます。

Automotive SPICE 4.0では、この情報こそが重要であり、そこに着目する形に変更したと考えられます。

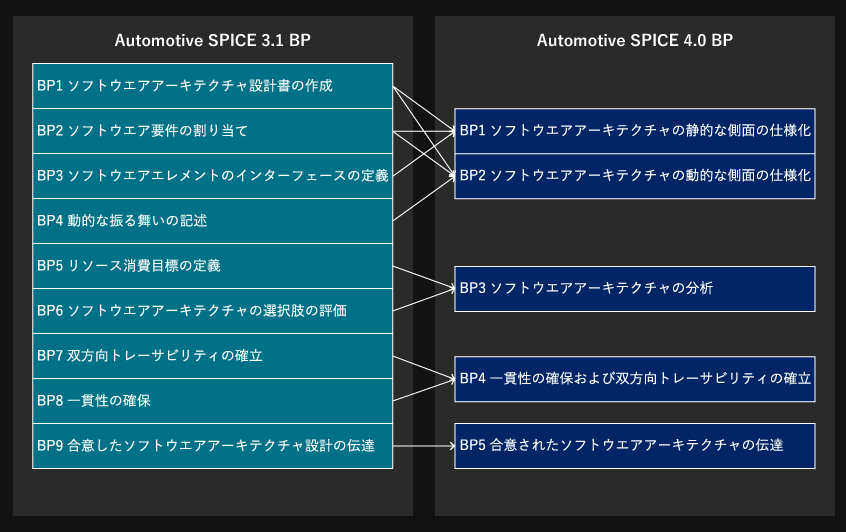

基本プラクティスの変更

SWE.2を含む多くのプロセスで、基本プラクティス(BP: Base Practice)に大幅な変更が加えられました。基本プラクティスの通し番号は、プロセスIDとは異なり、新旧バージョン間の互換性はありません。

新旧バージョンでの基本プラクティスのタイトルは、以下の表で確認できます。

新旧バージョンでの基本プラクティスのタイトルは、以下の表で確認できます。

Automotive SPICE 3.1とAutomotive SPICE 4.0の基本プラクティス一覧

| Automotive SPICE 3.1 | Automotive SPICE 4.0 |

|---|---|

| BP1:ソフトウェアアーキテクチャ設計書の作成 | BP1:ソフトウェアアーキテクチャの静的な側面の仕様化 |

| BP2:ソフトウェア要件の割り当て | BP2:ソフトウェアアーキテクチャの動的な側面の仕様化 |

| BP3:ソフトウェアエレメントのインタフェースの定義 | BP3:ソフトウェアアーキテクチャの分析 |

| BP4:動的な振る舞いの記述 | BP4:一貫性の確保および双方向トレーサビリティの確立 |

| BP5:リソース消費目標の定義 | BP5:合意されたソフトウェアアーキテクチャの伝達 |

| BP6:ソフトウェアアーキテクチャの選択肢の評価 | ー |

| BP7:双方向トレーサビリティの確立 | ー |

| BP8:一貫性の確保 | ー |

| BP9:合意したソフトウェアアーキテクチャ設計の伝達 | ー |

基本プラクティスの統廃合

Automotive SPICE 4.0では、以下のような統廃合イメージです。

Automotive SPICE 3.1とAutomotive SPICE 4.0の基本プラクティス比較表

主な変更点

BP3 ソフトウェアアーキテクチャの分析によるプロジェクト見積り支援

Automotive SPICE 4.0 BP3では、プロジェクト管理において、プロジェクト見積りを支援するために「ソフトウェアアーキテクチャの分析」が求められるようになりました。

※当社では、この分析を「見積りのための分析」ではなく、「見積り内容を監視するための分析」として解釈しています。

※当社では、この分析を「見積りのための分析」ではなく、「見積り内容を監視するための分析」として解釈しています。

双方向トレーサビリティと非機能要求の検証

Automotive SPICE 4.0 BP4では、従来と同様に双方向トレーサビリティが求められるとともに、ソフトウエアアーキテクチャ設計からトレースできない非機能要求についても、検証対象とされました。

SWE.2における実際の影響

文意として大きな変更はないものの、Automotive SPICE 4.0ではこれまで明確にされていなかった細かな内容が正式に明記されている一方で、一部の項目が削除されています。

これらの違いを把握するためには、VDA QMCの公式サイトからAutomotive SPICE 4.0の文書をダウンロードし、詳細を確認することをお勧めします。

これらの違いを把握するためには、VDA QMCの公式サイトからAutomotive SPICE 4.0の文書をダウンロードし、詳細を確認することをお勧めします。

Automotive SPICE 4.0へのスムーズな移行を目指して

Automotive SPICE 4.0の導入は、単なるバージョンアップではなく、車載ソフトウエア開発の新たなステージへの移行を意味しています。本記事では、Automotive SPICE 4.0における主な変更点と、特定のプロセスに着目した詳細な差分を確認しました。Automotive SPICE 4.0への移行を検討されている皆さまにとって、この内容がスムーズな移行の参考になれば幸いです。

また、当社は豊富な車載向けソフトウエア開発の経験をいかし、AUTOSAR MCAL開発において多くの実績を有しています。設計から検証まで一貫した車載向けMCAL開発サービスについて、ぜひご検討ください。

また、当社は豊富な車載向けソフトウエア開発の経験をいかし、AUTOSAR MCAL開発において多くの実績を有しています。設計から検証まで一貫した車載向けMCAL開発サービスについて、ぜひご検討ください。

![[ロゴ]三栄ハイテックス株式会社](/shared/img/logo_w.png)